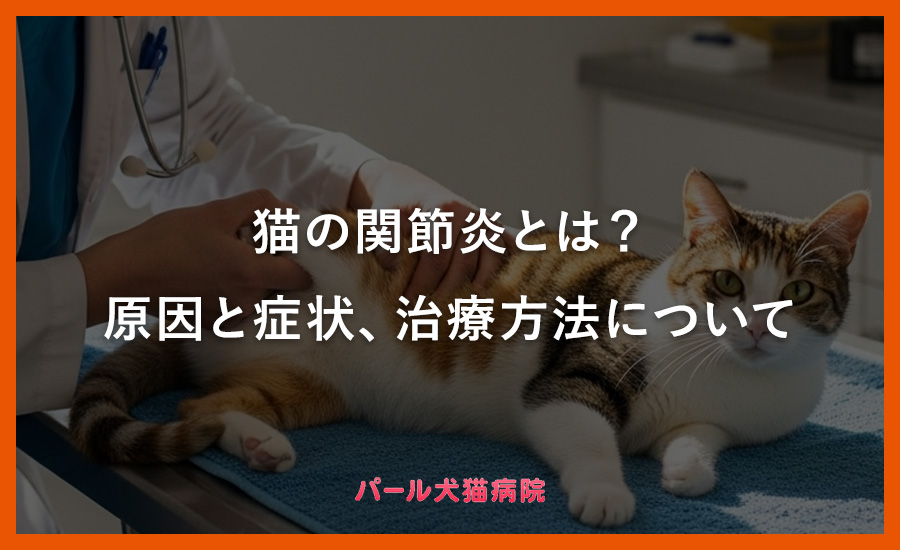

猫の関節炎は、決して加齢によるものではありません。

肥満や遺伝的なものが原因であることが多いのです。

ここでは、猫の関節炎の原因と症状についてご紹介いたします。

猫の関節炎とは?

関節とは、身体を曲げたり回転させたりするために骨と骨が継ぎ目になっている部分のことです。

関節は骨同士のズレを防止するために靭帯で覆われています。

そして、そのなかには軟骨でできたクッションがあり、これにより関節が滑らかに動くようになっているのです。

何らかの原因によって、関節に負担がかかったり、削れたりすることで炎症が起きてしまうのが関節炎です。

猫の関節炎の症状とは?

痛みがあるためにとった愛猫の行動が、飼い主さんには、時として可愛く見えることがあります。

しかしながら、飼い主さんが気づいてあげられなければ、愛猫はずっと痛みを抱えて暮らしていくことになります。

愛猫の痛みを解放してあげるためにも、日頃から飼い主さんは、愛猫の様子に気をつけておく必要があります。

関節炎の症状

- 触るのを嫌がる

- よく寝ている

- 行動範囲が狭い

- 遊ばない

- ジャンプしない

- 階段の上り下りをしない

- 毛玉ができる

上記について当てはまる症状があれば、関節炎の可能性があります。

これまでの行動と比較してみることが大切です。

また、「この子はこんな性格だから・・・」と思っていても、実はその行動は、痛みからきているものかもしれません。

じっくりと観察して、愛猫の出すサインに気づいてあげてください。

猫の関節炎の原因とは?

猫の関節炎の原因は大きく2つです。

関節への負担とは、

- 加齢によって関節の保護成分が減ったことにより、関節がうまく動かないようになる

- 肥満によって関節に負担がかかる

このような原因により、関節の構造が削れることにより、関節炎を発症するケースです。

もう一つの原因となるのが、骨軟骨異形成症です。

これは遺伝によるものです。

成長するにつれて関節に異常が生じてくる品種があります。

スコティッシュフォールドなどの品種です。

スコティッシュフォールドの特徴は、耳折れですが、これは実は軟骨の異常によって生じているものなのです。

軟骨の異常は、耳だけではありません。

関節のクッション部分の大切な軟骨にも異常が見られるのです。

スコティッシュフォールドの特徴的なポーズであるスコ立ちと呼ばれる前肢を上げる姿は、実は前肢の関節に痛みがあるため、着地を嫌がっていることもあります。

このように、耳折れや足が短いなどといった特徴がある品種の場合は、定期的に動物病院を受診し、関節のチェックをするようにしましょう。

若いうちから痛みが出ていることもありますので、早くから気をつけてあげてくださいね。

猫の関節炎の治療とは?

まずは、触診やレントゲン撮影などで、患部の確認をします。

関節炎が確認されたら、痛み止めやサプリメントが処方され、症状緩和の治療を行ないます。

肥満気味の猫は、適正体重に近づくように食事管理も大切です。

猫の関節炎の予防法とは?

猫の関節炎の予防法としては、3つの方法があります。

ひとつ目は、若いうちからしっかりと遊ばせて身体を動かせることによって筋肉をつくることです。

筋肉があれば、関節にかかる負担をカバーしてくれます。

ポイントは、飼い主さんも全力で遊ぶこと。

愛猫がしっかりと体を動かせるように、おもちゃを激しく動かしたりしながら獲物を演じて、愛猫の運動量をアップさせましょう。

ふたつ目は、食事管理です。

まるっとしたフォルムは可愛いですよね。

ついついご飯をあげすぎてしまったりしていませんか?

肥満体型になれば、関節に負担がかかります。

可愛い愛猫のためです。

食事管理をしっかりと行ないましょう。

みっつ目は、毎日体重を測定すること。

これは肥満防止にもつながりますが、ほかの病気の確認にもつながります。

毎日体重測定をして、それを記録しておくようにしましょう。

また、動物病院で体格の確認をしてもらうことも大切です。

遺伝が原因でもある関節炎においては、早めに病気を見つけることも重要です。

まとめ

猫の関節炎には、遺伝と肥満が原因である場合がほとんどです。

遺伝の場合には、防ぎようがありませんが、少しでも早く発見できれば、早く治療に取りかかることができます。

愛猫が痛みを感じる期間を少しでも短くするために、定期的に動物病院で検査をしてもらうことが大切です。

そしてもうひとつの原因である、肥満。

関節に負担がかからないように、肥満を解消する、また肥満にならないようにすることが大切です。

食事管理をしっかりして、しっかりと運動することもお忘れなく。

運動させる場合には、飼い主さんも全力で遊びに付き合ってあげましょう。

猫の動きを日頃からしっかりと観察しておけば、これまでとの異変に気づくことができます。

猫は痛みを隠す傾向にあります。

そして上手に隠します。

飼い主さんは、そんな愛猫に騙されないように、しっかりと見つめてあげて、隠している痛みを見つけてあげてください。

滑りやすいフローリング対策、キャットステップの間隔にも注意しましょう。

空きすぎていないかどうか、また爪が引っかかる場所はないかなど、改めて生活環境をチェックすることも大切ですね。

この記事の監修者

獣医師 田中 浩二

パール犬猫病院 院長

名古屋市緑区の動物病院です。

治らない病気、死を避けることができない病気に関しても「治らないから…」で片づけてしまうのではなく、可能な限り痛みを緩和したり、悪心を抑えたりして、看取る飼い主様が最後の時間を大切に・有意義になるように お手伝いいたします。